平安時代好きブロガーの なぎ です。

下の画像の①から⑥はすべて日本各地にある紫式部像です。

それぞれどこにある紫式部像なのかご存知でしょうか。

(正解は画像の下からどうぞ!)

①紫式部公園

福井県越前市東千福町20ー369

紫式部は、父・藤原為時が越前守(現在の福井県北東部の長官)になった時に共に越前国へ下向し、越前国府があった武生(現在の福井県越前市)で1年余りを過ごしています。

これを記念して、広大な池や寝殿造の釣殿がある紫式部公園が造られました。

②廬山寺

京都府京都市上京区北之辺町397

現在の廬山寺は、紫式部の曾祖父・藤原兼輔が建てた「堤第(つつみてい)」があった場所の一部であり、紫式部はこの地で過ごしたといいます。

廬山寺そのものは船岡山の南にあったものの豊臣秀吉の政策により現在地に移転。

1965年(昭和40年)、角田文衞博士によって廬山寺が紫式部邸宅址であると発表されました。

③京都府京都文化博物館

京都府京都市中京区東片町623−1

④千本ゑんま堂 引接寺

京都府京都市上京区千本通り鞍馬口下ル閻魔前町34

『源氏物語』(=作り話)を書いて人々の心を惑わせたことが罪深いため、紫式部は地獄に堕ちたという考え方が中世にありました。

そんな紫式部を成仏させるべく千本ゑんま堂には南北朝時代の紫式部供養塔があります。

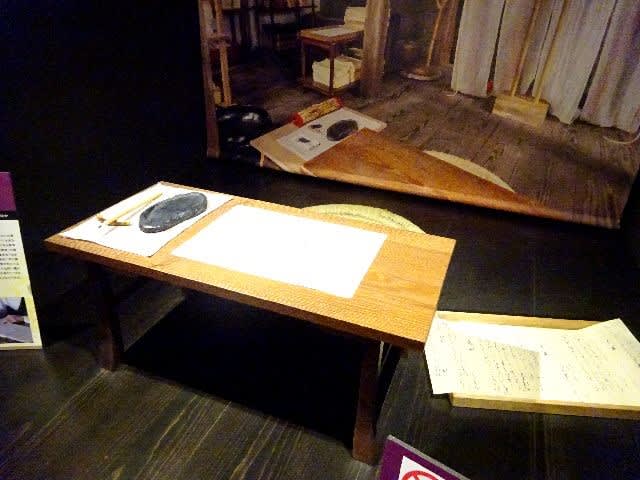

⑤大本山 石山寺

滋賀県大津市石山寺1-1-1

紫式部は石山寺参篭中に琵琶湖に映る十五夜の月を見て『源氏物語』を書き始めたという伝説があります。

平安時代は観音信仰が盛んであり石山寺もそのひとつとして多くの貴族が参詣しました。

『源氏物語』にも石山寺詣をした人物が登場。

⑥夢浮橋ひろば

京都府宇治市宇治蓮華(宇治橋 西詰南側)

『源氏物語』五十四帖のうち最後の十帖は宇治十帖と呼ばれます。

宇治橋を背景にたたずむ紫式部像の姿は、「橋姫」で始まり「夢浮橋」で終わる宇治十帖を象徴するかのようです。

オススメ本

紫式部と源氏物語 京都平安地図本

鳥越一朗

ユニプラン

紫式部と源氏物語 京都平安地図本

鳥越一朗

ユニプラン

体感スポットガイド 平安時代ツアー 紫式部と源氏物語 ゆかりの地をめぐる

紫野54 チーム月影

東京ニュース通信社

体感スポットガイド 平安時代ツアー 紫式部と源氏物語 ゆかりの地をめぐる

紫野54 チーム月影

東京ニュース通信社

京都たのしい源氏物語さんぽ

朝日新聞出版

京都たのしい源氏物語さんぽ

朝日新聞出版

『百人一首』で知られる歌

『百人一首』で知られる歌

「光る君へ 宇治 大河ドラマ展レポ」は

「光る君へ 宇治 大河ドラマ展レポ」は

『ほほえむ君』に書かれているのは『源氏物語』胡蝶巻において舟楽の場面で秋好中宮の女房が詠んだ歌。

『ほほえむ君』に書かれているのは『源氏物語』胡蝶巻において舟楽の場面で秋好中宮の女房が詠んだ歌。