平安時代好きブロガー なぎ です。

2022年 5月、

京都産業大学 むすびわざ館2階 ギャラリー (京都市下京区中堂寺命婦町1-10)での企画展「女子宮廷装束の華」を見学した時のこと。

いただいたレジュメをもとに印象的だったものと自分で少し調べたことを加えて個人的な覚え書きとして記事に残しておきたいと思います。

・十二単[唐衣裳]の構成  今ココ

今ココ

・『源氏物語絵巻』で見られる直衣や唐衣

ギャラリーのウインドウでは、十二単(じゅうにひとえ)[唐衣裳(からぎぬも)]の構成がわかる展示となっていました。

女性の宮中での正装はいわゆる「十二単」の名で親しまれていますが、正式な名称や誕生の経緯について不明とのこと。

平安時代には「女房装束」や「唐衣裳」などと記されていたものの正式名称ではないそうです

このブログ記事では「十二単」の名称で統一して書きたいと思います。

以下、十二単[唐衣裳」として展示されていた 長袴(ながばかま)、単(ひとえ)、五衣(いつつぎぬ)、打衣(うちぎぬ)、表着(うわぎ)、唐衣(からぎぬ)、裳(も)を簡単にご紹介。

長袴(ながばかま)

この袴の色は「濃色(こきいろ)」と呼ばれ、若年で未婚の女性が身に着けたとされています。

「濃色」とは濃い紅(くれない)の意味。紫色に近いです。

※既婚の場合は、紅の袴(くれないのはかま)。

単(ひとえ)

裏地のない衣類。寸法は袿(うちき)よりも大きくできています。

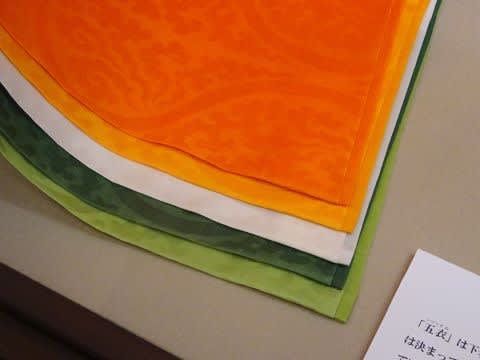

五衣(いつつぎぬ)

袿(うちき)を五領重ねた呼び方。

四季折々、季節に応じた五衣で表現される「かさねの色目」が楽しまれました。

五衣の裾あたりを撮ってみました。

このかさねの色目は「花橘(はなたちばな)かさね」で旧暦4月頃に着用するとされます。

緑の葉をつけ、白い花が咲き、橙色の実ができるという、1年を通じて橘を表現した色目。

打衣(うちぎぬ)・表着(うわぎ)

打衣:砧で生地を打って光沢を出した袿のこと。儀式の際には必ず着用。

展示されているこの打衣は濃色。

表着:一番表側に着る衣(きぬ)のこと。

展示されている表着は、鶴岡八幡宮の御神宝を参考に製作されたのだそうです。

唐衣(からぎぬ)

奈良時代の「背子(からぎぬ)」が変化したものといわれ十二単の一番上に着ます。

(余談ですが、むかしむかし私は唐衣の襟がどうなっているのか不思議でなりませんでした。襟を折って裏地を見せていると知って驚いたのでした。)

裳(も)

奈良時代の女官が着用した巻きスカートのような形の裙(も・うわも)が変化したもの。

裳は成人女性の象徴であり、女性の成人式にあたる儀式は「着裳(ちゃくも)」あるいは「裳着(もぎ)」と呼ばれました。

(巻きスカートのような形状だったのが、この形の裳になるのは本当に不思議です。)

裳と唐衣は目上の人に仕える際に身に着けるものです。

(『源氏物語絵巻』を見ますと、貴族の私邸での女房たちは唐衣を着用しないことはあっても裳はつけていたようです。)

展示の個人的覚え書き

・十二単[唐衣裳]の構成  今ココ

今ココ

・『源氏物語絵巻』で見られる直衣や唐衣

日本服飾史 女性編 (趣)

井筒 雅風

光村推古書院

日本服飾史 女性編 (趣)

井筒 雅風

光村推古書院